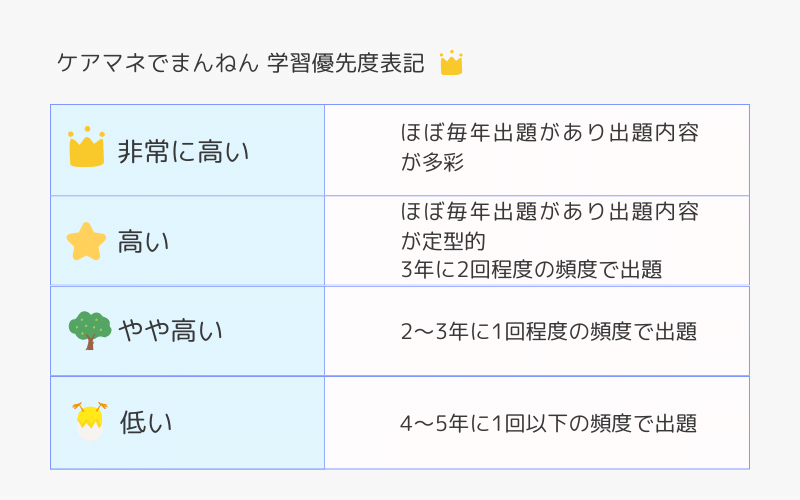

この記事の学習優先度は”高い”です。

住宅改修は居宅サービスのなかでも、居宅療養管理指導に次ぐ独特な仕組みであってケアマネ試験では覚えにくいポイントの1つです。

2025年(第28回)ケアマネ試験では出題される可能性が高いと考えられるため、重点的に学習を進めておきましょう。

住宅改修の概要

住宅改修とは、簡単に説明すると介護保険からお金が一部出る自宅の工事です。

ただしこの工事、すべてが介護保険の適用となるわけではありません。

具体的な対象範囲は市町村ごとに異なる可能性がありますが、「要介護(要支援)認定を受けている者が、自宅で自立した生活を続けるために必要な住宅改修」であることが基本です。

例えば次のようなケースでは住宅改修が認められない可能性があります。

・住宅改修費の給付を受ける本人が在宅で生活していない(する予定がない)

・本人が住宅改修を行う箇所をほとんど使用しない

・経年劣化による住宅改修

対象範囲については、厚生労働省が考え方を示しているためよろしければご覧ください。

住宅改修事業者

住宅改修を行う事業者は、介護保険上の事業所の指定を受ける必要がありません。

そのため一般の工務店でも所定の手続きを行えば、被保険者は住宅改修費の支給を受けることが可能です。

やぴぃ

やぴぃちなみにケアマネが住宅改修を依頼する場合、福祉用具事業者にお願いすることが多いよっ

住宅改修の流れ

住宅改修の基本的な流れは以下の通りです。

住宅改修費の給付を受けるためには、必ず市町村へ事前申請が必要です。申請前に改修工事が行われた場合、給付は原則受けられません。

申請時には住宅改修理由書の作成が必要となりますが、こちらはケアマネジャーが原則作成します。ただ他の者(地域包括支援センター職員や福祉住環境コーディネーター2級以上の者など)も作成できますので、必ずケアマネジャーが作成しなければならないわけではありません。

申請内容について、市町村が審査を行います。OKが出てから住宅改修工事が着工となります。

住宅改修工事が完了したら、事業者は写真や届出を提出します。

改修工事が介護保険の対象と認められた場合、住宅改修費が支給されます。

なお住宅改修費の支給は、償還払い方式です。ただ、市町村によっては受領委任払いも認めていることもありケアマネの実務に就いた場合は確認しましょう。

住宅改修費支給限度額

住宅改修費支給限度額は、20万円までです。

被保険者1人ごとに設定されています。

また、1つの住居につき20万円までです。つまり引っ越した場合は住宅改修費の給付を受けた分がリセットされ、新たに20万円まで給付を受けることができます。

さらに要介護状態区分が3段階以上上がった場合も、住宅改修費の給付を受けた分がリセットされ、新たに20万円まで給付を受けることができます。

あと要支援2と要介護1は同一の段階として扱われているから注意してねっ!

ただし、試験上覚える必要はありませんが支給上限額は自己負担金額を差し引いた金額となります。

居宅ケアマネとして働いたとき、「20万円まで補助が出ます」のような説明を利用者にするとトラブルのもとになるため注意してください。

支給上限額は利用者の負担割合によって異なります。

| 負担割合 | 支給上限額 | 自己負担額 |

|---|---|---|

| 1割 | 18万円 | 2万円 |

| 2割 | 16万円 | 4万円 |

| 3割 | 14万円 | 6万円 |

住宅改修費の支給対象となる工事

住宅改修費の支給の判断は、最終的には市町村に委ねられています。

そのため細かい点については省きますが、ここでは一般的に全国共通で住宅改修費の支給対象として認められる工事について記載していきます。

段差の解消

段差の解消については、居宅から道路までの間の通路も支給対象に含まれます。

また段差解消に伴う給排水設備工事も対象に含まれます。

手すりの設置

手すりも段差同様、居宅から道路までの間の通路も支給対象に含まれます。

工事の必要がない据え置きのものは福祉用具貸与の対象であるため、住宅改修費の支給対象ではありません。

また手すりの設置に付随する工事(壁、床部分等)も住宅改修費の対象です。

床材の変更

畳など滑りやすい材質の床であり転倒の危険性が高いと認められる場合などに、床材の変更等が住宅改修費の対象となります。

また、車いす利用で外出の妨げとなっている場合、居宅から道路までの通路の整備も対象となることがあるようです。

ただし、単に経年劣化した床などの場合には給付の対象外です。床暖房の設置も対象とはなりません。

すのこなどを置くような場合も対象ではありません。

扉の変更

居室や浴室、トイレなどの扉を開き戸から引き戸に変更するような工事は、住宅改修費の対象となります。

ただし自動ドアにする場合、引き戸本体は対象ですが動力部分については住宅改修費の支給対象外です。

またドアノブの種類の変更や重い引き戸を軽い引き戸に変更する場合、扉そのものを除去する場合でも支給対象となることが多いです。

トイレの変更

和式トイレから洋式トイレに変更する場合など、住宅改修費の対象となります。

洋式トイレの高さ変更工事も支給対象です。

トイレ変更に伴い必要となる床や壁の工事も支給対象に含まれます。

非水洗トイレを水洗化にする工事やウォシュレットの取り付けなどは支給対象に含まれません。電力部分も支給対象ではありません。

ただし、既に水洗化されている和式から洋式に取り替える際の給排水工事も支給対象となります。

ケアマネ試験に過去出題された住宅改修のポイント

住宅改修は令和に入ってからのケアマネ試験で3回出題されています。

| 試験回 | 出題 |

|---|---|

| 令和6年(第27回) | 出題なし |

| 令和5年(第26回) | 出題 |

| 令和4年(第25回) | 出題なし |

| 令和3年(第24回) | 出題 |

| 令和2年(第23回) | 出題なし |

| 令和元年再試験(第22回再試) | 出題なし |

| 令和元年(第22回) | 出題 |

福祉用具が出題される試験回では出題されていません。

また、近年では2年に1回のペースで出題されており、昨年の試験では出題されていませんでした。

そのため令和7年度第28回試験では、住宅改修に関する設問が出題される可能性が高いと予想されます。

過去6年間では以下のような出題がありました。

問題54 介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 同一の住宅に複数の被保険者が居住する場合においては、住宅改修費の支給限度額の管理は被保険者ごとに行われる。

2 リフト等動力により段差を解消する機器を設置する工事は、住宅改修費の支給対象となる、

3 洋式便器等への便器の取替えには、既存の便器の位置や向きを変更する場合も含まれる。

4 浴室内すのこを置くことによる段差の解消は、住宅改修費の支給対象となる。

5 手すりの取り付けのための壁の下地補強は、住宅改修費の支給対象となる。

ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 福祉サービスの知識等 問題54解答をみる

正解 1,3,5

問題54 介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 取り付けに際し工事の必要のない、便器を囲んで据え置いて使用する手すりは、住宅改修費の支給対象にはならない。

2 浴室の段差解消に伴う給排水設備工事は、住宅改修費の支給対象にはならない。

3 非水洗和式便器から水洗洋式便器に取り替える場合は、水洗化工事の費用も住宅改修費の支給対象になる。

4 引き戸への取替えにあわせて自動ドアを設置した場合は、自動ドアの動力部分の設置は、住宅改修費の支給対象にはならない。

5 畳敷から板製床材への変更は、住宅改修費の支給対象になる。

ケアマネジャー試験 令和3年度(第24回) 福祉サービスの知識等 問題54解答をみる

正解 1,4,5

問題54 介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 転居前に住宅改修費の支給を受けた場合でも、転居後の住宅について住宅改修費を受給できる。

2 リフトなど動力によって段差を解消する機器に係る工事の費用は、住宅改修費の支給対象となる。

3 扉の取替えに伴う壁や柱の改修工事の費用は、住宅改修費の支給対象となる。

4 ポータブルトイレの設置は、住宅改修費の支給対象となる。

5 要介護状態区分が3段階以上上がった場合は、改めて住宅改修費を受給できる。

ケアマネジャー試験 令和元年度(第22回) 福祉サービスの知識等 問題54解答をみる

正解 1,3,5

出題傾向を見てみると、多くの選択肢で住宅改修費の支給対象について問われています。

そのため学習の優先順位ではまず、住宅改修費の支給対象となる工事について覚えていくことが重要となります。

そのほかは、住宅改修費支給限度基準額についてポイントを押さえておけば点数は取りやすいかと思われます。

まとめ

住宅改修は2年に1回の頻度で出題されており、令和7年度のケアマネ試験では出題に警戒しておく必要があります。

特に「トイレ」と「水回り」についてはやや難所であるため、重点的にチェックしておきましょう。

基本的に出題頻度の高い住宅改修費の支給対象を中心に学習をすすめることが、得点に繋がります。

皆様がケアマネジャー試験に合格できるよう、祈願しています。