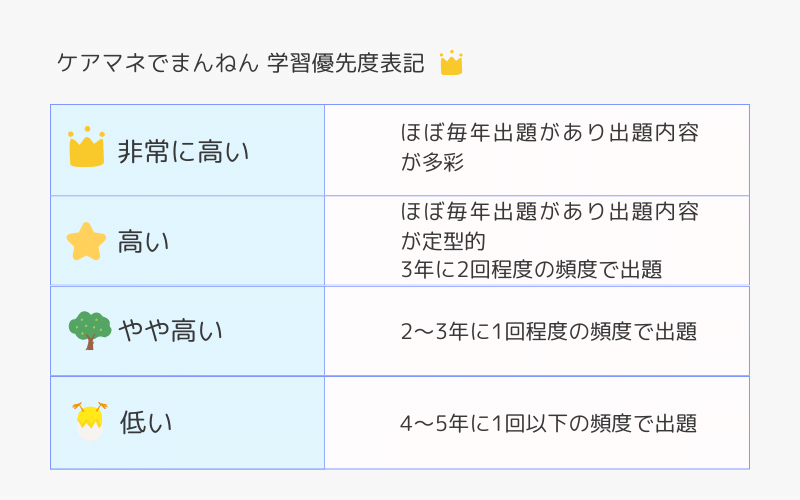

この記事の学習優先度は”低い”です。

ケアマネ試験でたまに出題される「介護保険法と他法制度の関係」。

保険給付の通則といいますが、勉強していてもつい抜けてしまいやすいポイントの1つでもあります。

また、近年では出題が易化したポイントの1つであり、令和以前の難易度の高い設問が出題されない傾向がみられるため学習優先度はやや下がっています。

この記事では「介護保険法と他制度ではどちらのほうが優先か」などについて、過去問を交えて解説しています。

介護保険法と他法制度の関係

ざっくりと表で説明すると、このような関係となっています。

| 介護保険法 | < | 災害補償系の法律 |

| 介護保険法 | > | 生活保護法 |

| 介護保険法 | > | 障害者総合支援法 |

| 介護保険法 | > | 医療保険 |

| 介護保険法 | > | 老人福祉法 |

「災害補償系の法律以外は介護保険法が優先」と覚えておくだけでも、ケアマネ試験で出題された場合の失点を防ぐことができるかもしれません。

介護保険法と災害補償系の法律の関係

災害補償系の法律とは、この記事ではざっくりと以下のような法制度のことを指しています。

| 労災関係の法律 | 労災の補償など |

|---|---|

| 公災関係の法律 | 公務員の公務における災害の補償など |

| 国家補償 | 戦傷病者や原子爆弾被爆者に対する療養の給付など |

災害補償系の法律による給付は介護保険法の給付より優先されます。

そのため、これらの法律による給付と介護保険法の給付が重複した場合、介護保険法の給付は行われません。

介護保険法と生活保護法の関係

生活保護法の扶助は原則として、あらゆる法制度が給付を行い、まだ足りない部分を補足する形で給付を行います。

そのため介護保険法による給付が優先されます。

実際にどのように給付されているか、以下の表で簡単にまとめていますのでご覧ください。

| 生活保護を受けている者 | 生活保護の扶助が給付している部分 |

|---|---|

| 第1号被保険者 | ・介護保険の利用者自己負担分(1割負担部分) ・介護保険料 |

| 40歳~64歳の医療保険未加入者(みなし2号) | すべて |

生活保護の被保護者となっている40歳~64歳の医療保険未加入者は、介護保険法の被保険者とならないため介護保険からの給付がありません。しかし必要と認められれば、介護保険上のサービスを利用することができます。

この場合、介護保険法からの給付はないため、生活保護法からそのすべて(介護保険料の支払い、居宅サービス費、施設サービス費など)が給付されます。

介護保険法と障害者総合支援法の関係

障害者総合支援法による自立支援給付は、介護保険法の給付と一部内容が被るものがあります。

例えば訪問介護と居宅介護、通所介護と生活介護は性質がほとんど同じサービスです。

このような同性質のサービスを介護保険の被保険者が利用する場合、原則として介護保険のサービスが優先となります。つまり介護保険法の給付が障害者総合支援法の給付より優先して給付されます。

ただし、一律に介護保険法の給付が優先というわけではありません。「利用者個々の実情に応じて判断するべき」と厚生労働省が示しているため、実際は実施主体である市町村の判断に依るところが大きいです。

介護保険と医療保険の関係

介護保険と医療保険では、原則として介護保険による給付が優先されます。

ケアマネ試験対策としては、これだけ覚えておけば問題ありません。

これとは別に、訪問看護が医療保険で給付される条件はできれば覚えておきましょう。この記事の本筋とやや逸れるため詳細は割愛しますが、ケアマネの実務で頻繁に医療保険による訪問看護が適用となるケースは遭遇します。また、試験にもたまに出題されます。

介護保険法と老人福祉法の関係

介護保険法成立以前には老人福祉法によって措置の形でサービスが提供されていましたが、現在は介護保険によるサービスが主流です。介護保険法の給付が優先されます。

やむを得ない事情(経済的理由や虐待など)によって介護保険からのサービスを受けることができない場合、措置によるサービスを受けることができます。

その他

そのほか、介護保険の通則に関して今後もケアマネ試験に出題される可能性のあるポイントをご紹介してきます。

租税や公課の禁止

簡単に説明すると介護保険による給付は、税金を課すことができません。

保険給付制限

以下のような場合には、介護保険の給付が制限されることがあります。

- 正当な理由なしにサービスの利用等に関する指示に従わないことによって、要介護状態になったり要介護状態を悪化させた場合

- 介護保険法の規定に基づく文書の提出を拒むまたは市町村職員による職員の質問に応じない場合

- 拘置所や刑務所などに拘禁されている場合

注意したいのが、要介護認定が取り消されたり被保険者資格がはく奪されるわけではないという点です。

あくまでも給付制限されるだけです。

第三者行為

介護保険の給付を受ける原因となったのが、第三者による行為(加害など)だった場合には保険給付が若干変則的になります。

保険給付を受ける前に第三者から被保険者に対して賠償金が支払われていた場合、市町村はその賠償金の額を上限に保険給付を行う責任を免れることができます。

簡単に説明すると、支払われた賠償金で保険給付に係る費用を賄い、なお足りない部分を市町村が保険給付するということです。

保険給付の通則に関するケアマネ試験の過去問

| 試験 | 設問 |

|---|---|

| 令和7年(第28回) | 出題なし |

| 令和6年(第27回) | 出題なし |

| 令和5年(第26回) | 問7 |

| 令和4年(第25回) | 出題なし |

| 令和3年(第24回) | 出題なし |

| 令和2年(第23回) | 出題なし |

| 令和元年再試験(第22回再試験) | 出題なし |

| 令和元年(第22回) | 出題なし |

保険給付の通則に関する設問は令和になってから1回出題されています。選択肢としては生活保護制度の補足性の原理に絡めた出題が度々みられます。

また、障害者総合支援法の自立支援給付と介護保険の給付の関係についての選択肢も、令和以前に出題がありました。

生活保護制度は毎年出題されるため重要度は高いですが、障害者総合支援法に関する設問も出題頻度的に令和7年ケアマネ試験に出題される可能性が高いと考えられるため、欠かさずチェックしておきましょう。

過去にはこのような設問が出題されています。

問題7 介護保険と他制度との関係について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 労働者災害補償保険法の療養給付は、介護保険給付に優先する。

2 労働者災害補償保険法の介護保障給付は、介護保険の給付に相当する給付が受けられる限りにおいて、介護保険に優先する。

3 介護保険の訪問看護は、原則として、医療保険の訪問看護に優先する。

4 生活保護の被保護者は、介護保険給付を受給できない。

5 障害者総合支援法の給付を受けている障害者は、要介護認定を受けることができない。

ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 介護支援分野 問題7解答をみる

正解 1,2,3

問題23 介護保険と他制度との関係について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 障害者総合支援法による行動援護を利用している障害者が、要介護認定を受けた場合には、行動援護は利用できなくなる。

2 労働者災害補償保険法の通勤災害に関する療養給付は、介護保険給付に優先する。

3 福祉用具購入費は、高額医療合算介護サービス費の利用者負担額の算定対象に含まれる。

4 医療扶助の受給者であって医療保険に加入していない者は、介護保険の第2号被保険者とはならない。

5 介護老人保健施設は、老人福祉施設に含まれない。

ケアマネジャー試験 平成30年度(第21回) 介護支援分野 問題23解答をみる

正解 2,4,5

選択肢の出題を含めても、介護保険法と他法との優先順位が多く出題されているため、まずは重点的に学習をすすめていきましょう。

おわりに

保険給付の通則に関するケアマネ試験での設問の出題は、頻度はそこまで多くありません。

一方、生活保護制度や障害者総合支援法に関する設問に介護保険法との関係に関する選択肢が出題されることがあるため、優先して覚えておくことをオススメします。

ケアマネでまんねんでは、保険給付の通則に関する一問一答問題や実践問題も掲載していますのでよろしければご利用ください。

皆様のケアマネ試験合格を祈願しております。